新しい日常(New Normal)を人間中心でデザインする

2020年9月23日~25日・30日

オンライン(Zoom)

2020年9月23日~25日および30日の4日間にかけて、東北大学の若手研究者・学生と東京エレクトロンの社員を対象とするワークショップを開催しました。2019年の「試行ワークショップ」に続く、本テーマプログラム2度目のワークショップです。

参加者は東北大学の文系・理系の学生と若手研究者、そして半導体製造装置のメーカーである東京エレクトロンの社員。計30人が5つのグループに分かれて3日間にわたって集中的なグループワークと発表を行い、一週間後に全体ディスカッションを行いました(総合進行 : 東北大学・山内 保典)。

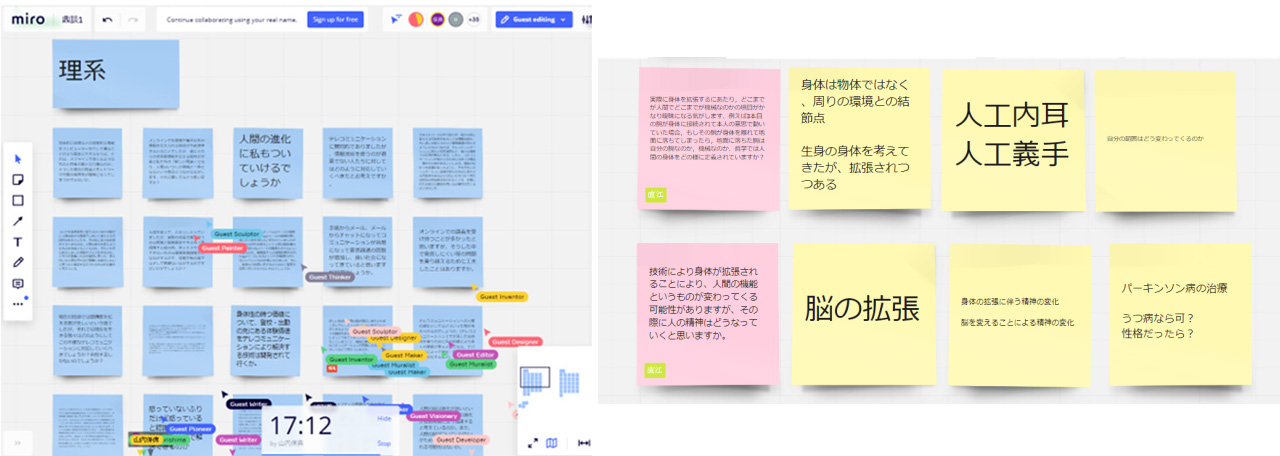

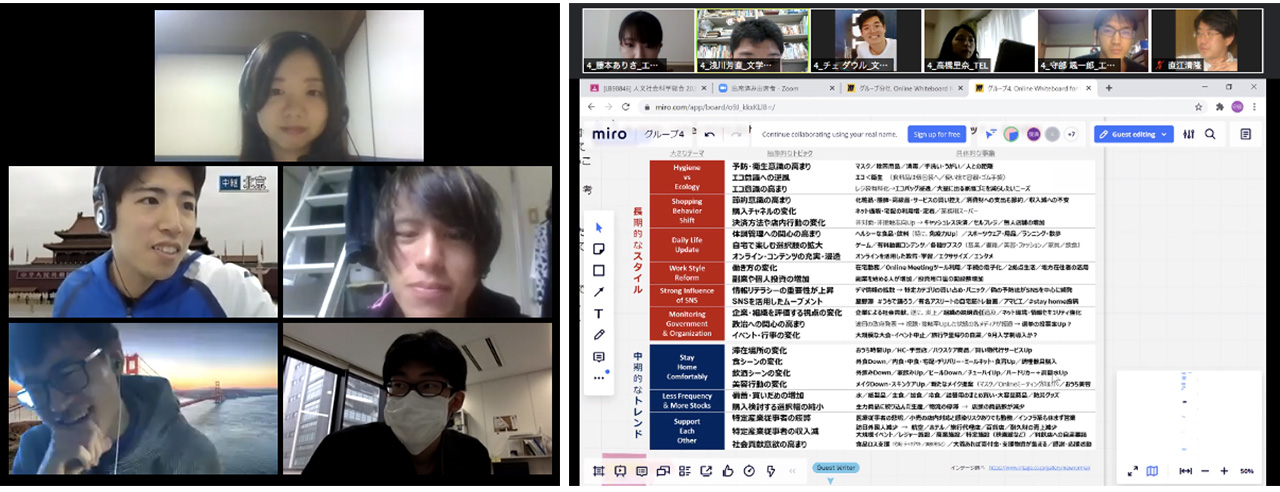

Covid-19の影響によりすべてのセッションがオンラインで行われました。Zoomに加えてオンラインホワイトボード「miro」の活用も試み、ワークショップのテーマである“New Normal”を全員がその場で体感しながら議論するという貴重な機会となりました。

イントロダクション

講義1: 東京エレクトロン・森嶋雅人

東京エレクトロンが模索する、未来社会を見すえた技術開発について紹介。

講義2: 東北大学・直江清隆

ELSI(Ethical, Legal and Social Implications; 倫理的・法的・社会的課題)やTechnology Assessment(技術評価)など、科学技術と社会の関係を考える営みについて概説。

オンデマンド講義

鼎談:「New Normalな世界におけるDigital Well-beingに向けて」

オンラインのコミュニケーションは対面コミュニケーションを代替しうるだろうか。技術によって身体の運動や知覚、臨場感をオンラインで再現したり、拡張したりすることはできるだろうか。

その可能性や限界、危険性について本プログラムのオーガナイザーが3つの立場から議論を展開し、後日行うグループごとの議論の素材や切り口を提供した。

全体討論

ワークショップ参加者は上記鼎談を視聴後、鼎談話者に対する質問や議論の内容についての意見を提出。それらを手がかりに、Zoomとオンラインホワイトボード「miro」を使って全員で議論を行なった。

グループワーク

グループディスカッション

参加者は5つのグループに分かれ、Zoomとmiroを活用しながら議論(2日間で計400分)。

ワーク1:歴史を振り返る

ワーク2:コロナウイルス感染拡大後を振り返る

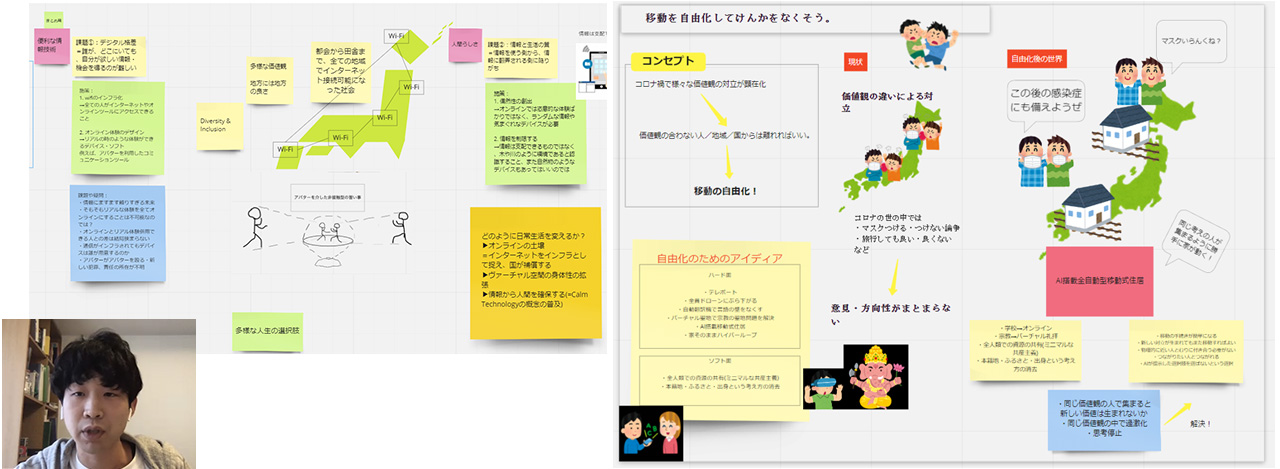

ワーク3:New Normalになりつつある日常風景を批判的に考える

ワーク4:<人間中心>のNew Normalのデザイン

ワーク5:ビジュアル化とブラッシュアップ

グループ発表

各グループで作った「<人間中心>のNew Normalのデザイン」を発表。「AIを人間と定義し、人間との結婚を認める未来社会」や、「対面コミュニケーションやリアルの体験共有を代替しうるアバターロボット」など、議論が広がる未来社会デザインの案が提示された。

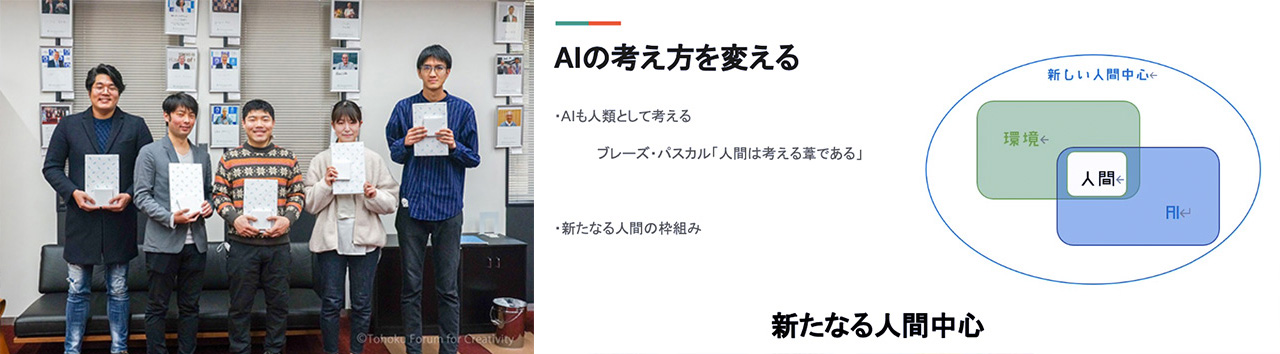

全体討論&表彰

ワークショップ全体を振り返って全員で議論を行い、オーガナイザーの東京エレクトロンから、優れた発表を行ったグループを表彰。

ワークショップを振り返って

参加者から

・他の人が思い描いている未来図がその人の背景・専門によって大きく異なることが分かった。(理系学生)

・技術を評価する立場を取ることによって、個人が主体性を持って自分たちの社会の仕組みに関わる感覚を持てることに大きな意味があると感じた。(文系学生)

オーガナイザーから

今回のワークショップは、フューチャーサーチという手法を参考に設計しました。フューチャーサーチは、利害対象者を対象として、過去と現在の状況を振り返った上で、みんなが望む未来を創り出す手法です。

みんなが望む未来とはどのようなものか、望む未来をどのように実現するのか、実現に向けて自分に何ができるのか。こうした抽象的な問いに向き合うことが、人の幸せを大切にするIoT社会をデザインする上で避けられません。

今回テーマにした、ニューノーマルへの移行では、まさにこうした問いが問われています。ワークショップを通して、抽象的な問いと自分とのつながりを感じながら、それに向き合う体験をしてもらえれば嬉しいです。

今年度の実践では、学生の豊かな想像力を十分に刺激しきれなかったと感じていますので、次回は、学生の良さをより引き出す仕掛けを考えたいと思います。

山内 保典(東北大学高度教養教育・学生支援機構 准教授)

「人間中心」という言葉は誰もが受け入れうるものですが、何が人間中心なのかを考えてみるとよく分からないことだらけです。

このワークショップでは、突如もたらされた"New Normal"のさなか、参加者はオンラインツールを使って課題解決に取り組むこととなりました。肌で感じている問題を出発点に、様々なバックグラウンドの人たちで論議を重ねることで、深まった議論が出来たように思われます。

試行錯誤しながら、これからの鍵となっていく自発的に社会や技術をデザインする場の形成を試みた今回の経験は、参加者、オーガナイザーそれぞれに、次のステップへと繋がる一歩になったと思います。

直江 清隆(東北大学大学院文学研究科 教授)

※このワークショップに参加した東北大学の若手研究者と学生のうち 21 人が「未来社会デザイン塾」に加入し、 ここ での議論を発展させて、2020年12月の国際シンポジウムなどでポスター発表を行いました。