科学技術は誰のもの?

歴史的に振り返って考える2020年12月3日

オンライン(Zoom)

2020年12月2日(水)~5日(土)、本プログラムのオーガナイザーである堀尾喜彦と佐藤茂雄がそれぞれ大会長・実行委員長を務めた第30回日本神経回路学会全国大会が開催されました。本プログラムのテーマと関連の深い基調講演には、専門的な学会の講演ながら多くの聴講者が全国から集まりました。

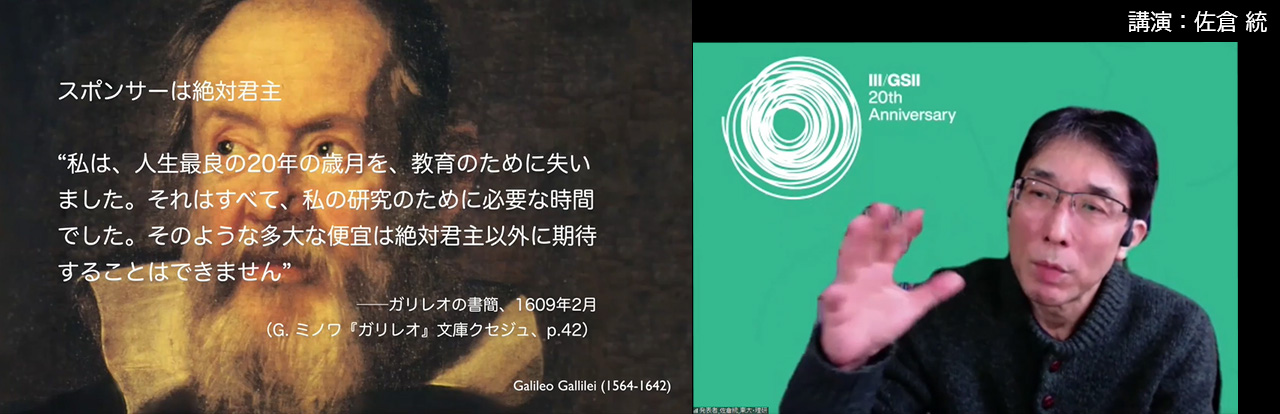

「科学技術は誰のもの?—— 歴史的に振り返って考える」

佐倉統(さくら・おさむ)

東京大学大学院情報学環 教授

理化学研究所革新知能統合研究センター チームリーダー

科学技術の受益者やスポンサーは時代とともに変遷を重ねてきた。芸術家に加えて科学者のスポンサーにもなった絶対君主、公益を目的とする科学アカデミー、国益を旨とする軍産学複合体、そしてバイオテクノロジーの革新とともにキープレーヤーとなったベンチャー企業。では、これからのステークホルダーは誰なのか——— 。

佐倉氏は科学技術と社会の関係を歴史的に俯瞰したうえで、現在では科学技術がより日常生活に接近していることから、今後、「市民・生活者」が新たなステークホルダーとなるのではないか、という展望を提示。一方で科学技術の専門化・細分化によって社会との間に距離が開いていることを課題として挙げ、両者をつなぐ「縁側」の重要性を指摘しました。

講演を振り返って

直江 清隆(東北大学大学院文学研究科 教授)

科学技術と社会を考えるには科学の世界をより広い視点から眺める議論も不可欠ではないか、そんな思いから科学技術論の第一人者である佐倉統先生にご講演をお願いしました。

お話の最後に「縁側」というたいへん面白い喩えが出てきました。市民科学とか科学技術コミュニケーションとか言われるとどうしても身構えてしまいます。とくに「公共」という考えの弱い日本ではその傾きがあります。

表玄関から公の世界に出入りするのではなく、専門家がちょいと縁側まで足を運んだり、一般の人たちも裏口からそっと縁側に来たりして話し込む、そんな営みが私たちの生き方や社会を豊かな彩りにしてくれる可能性に気付かせてくれたように思います。

※講演後に、本講演のテーマを含む新書が発売されました。

『科学とはなにか—— 新しい科学論、いま必要な三つの視点』

佐倉統・著(講談社ブルーバックス)