2025年3月12日

『未来社会デザイン塾』デジタル×サステナブル未来社会のデザイン —未来の寓話づくりプロジェクト公開ワークショップ / 2024年度テーマ:「未来の暮らし」を開催しました

近年、科学技術が進歩するに任せるのではなく、望ましい未来社会像からのバックキャストによって科学技術の針路を決めていく必要があると考えられるようになってきました。 しかしながら、その「望ましい未来像」をいったいどのように描き出したらよいのでしょうか。 未来社会デザイン塾では、そのための新しい方法を創出・実践してきました。 それは、さまざまなキーワードを自由に結びつけて、それにまつわる「未来の寓話」をAI (Chat GPT) の力を借りて生成してみるという方法です。 AIで生成した寓話を人間がさまざまな視点から批判的に検討し、さらに寓話を生成する—こうしたプロセスを繰り返すことによって、想像力の範囲が広がり、 さまざまな未来社会の可能性を幅広く捉えることが可能になります。

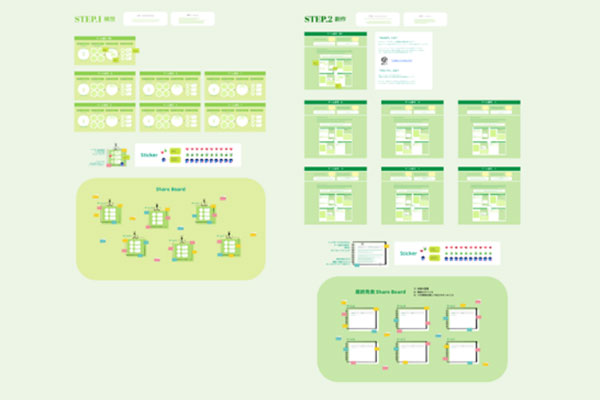

2024年度の未来社会デザイン塾では、「未来の暮らし」をテーマとして、この方法を実践し、ブラッシュアップを重ねてきました。 現在、社会において広く実践可能な手法を創出すべく、オンラインホワイトボードツールであるMiroを用いたフォーマットを作成しています。 本ワークショップは、このフォーマットを用いて行われました。 なお、本ワークショップでは、Miroフォーマットの作成にご協力いただいている株式会社Surface & Architectureの 大橋 真紀 さんにファシリテーターを務めていただきました。

ワークショップで用いた

オンラインホワイトボードツールMiroの全景

ワークショップの様子

(変動海洋エコシステム高等研究所 (WPI–AIMEC)特任准教授)

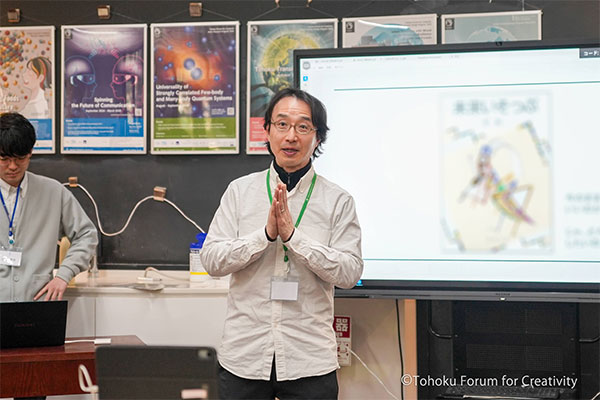

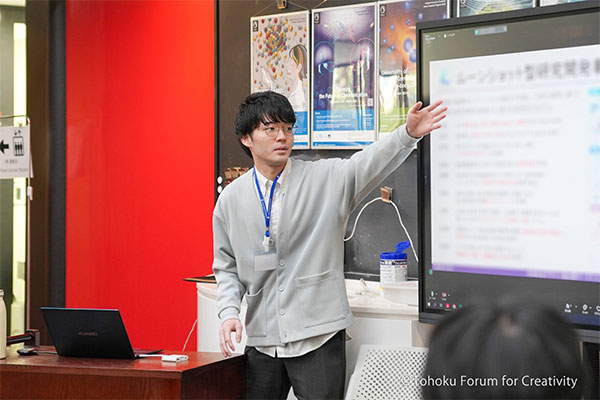

ワークショップに先立ち、計30分程度の情報提供が行われました。 最初に、未来社会デザイン塾のオーガナイザーである 山内 保典 東北大学高度教養教育・学生支援機構 准教授 から、未来の寓話づくりプロジェクトについてご紹介いただきました。 続いて、東北大学大学院工学研究科博士後期課程の寺山隼矢氏より、「未来の技術研究の紹介」という題で、ムーンショット型研究開発事業の目標の一つである 「活力ある社会を創る適応自在AIロボット群」の研究開発の現状についてご紹介いただきました。その後、古賀 高雄 東北大学 知の創出センター特任助教より、 「未来を考えるヒント—未来のテクノロジーから未来社会デザインへ」という題で、未来社会デザインについての情報提供がありました。

大橋 真紀 氏

(Surface & Architecture)

山内 保典 氏

(東北大学 高度教養教育・学生支援機構 准教授)

寺山 隼矢 氏

(東北大学大学院 工学研究科 博士後期課程)

古賀 高雄 氏

(東北大学 知の創出センター 特任助教)

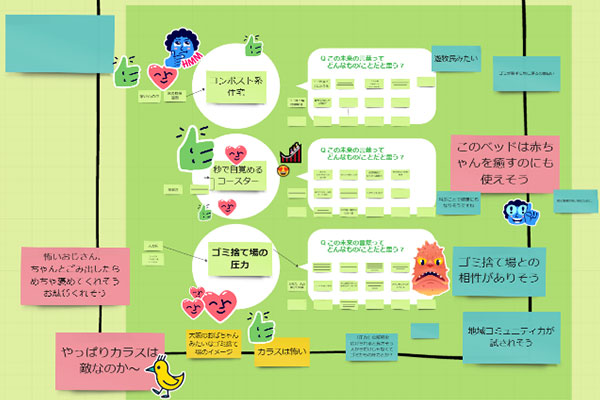

ワークショップは、現地参加者:13名、オンライン参加者: 3名が、A~Eの5グループに分かれて行われました。 「STEP1 未来の言葉づくり」では、「自分の好きなもの/こと」「自分の嫌いなもの/こと」「最近買ったもの/買いたいもの」「暮らしの中の困りごと」に関わるキーワードを出し合い、 それらを組み合わせることで、一見意味不明でも複数の意味づけができそうな「未来の言葉」を作っていきました。 組み合わせてできる言葉がおかしみを感じさせるものだったからでしょうか、参加者のみなさんは大いに盛り上がっていたように思います。 「STEP2: 未来の寓話づくり」では、STEP1で作った未来の言葉から連想される世界観や主人公の設定を考え、それをプロンプト (Chat GPTに対する指示文) に落とし込んで、 Chat GPTを用いた未来の寓話づくりを行いました。このステップでは、未来の言葉から連想されるプロンプトを作り、それをChat GPTに入力します。 Chat GPTはそのプロンプトに応じた未来の寓話を生成しますが、参加者がそれを推敲し、プロンプトをさらにブラッシュアップします。 このプロセスを繰り返すことで、より面白く興味深い未来の寓話が生成されてきます。最後に「STEP3: 最終発表」が行われ、各グループの作成した未来の寓話を発表し、それに参加者の論評が加えられました。

STEP1「未来の言葉づくり」

作業中のMiroの様子

ワークショップの様子

未来社会デザイン塾の活動は、東北大学知の創出センター×東京エレクトロン株式会社協働プログラム「デジタル×サステナブル社会のデザイン」の一環として行われてきました。 最後に、そのメイン・オーガナイザーを務められている直江清隆 東北大学大学院 文学研究科 教授より挨拶と講評を頂きました。

ワークショップの様子

直江 清隆 氏

(東北大学大学院 文学研究科 教授)

本ワークショップでは、東北大学だけではなく、宮城大学からも参加がありました。 大学生だけではなく、高校生や一般の社会人・主婦の方々からも参加があり、さまざまな発想が始終飛び交う素晴らしいワークショップとなりました。 ご参加頂きました方々に、改めて御礼申し上げます。このワークショップが、未来社会のあり方を考えるきっかけの一つとなったならば幸いです。

※ 未来社会デザイン塾の活動は、東北大学知の創出センターと東京エレクトロン株式会社の主催のもと、三菱みらい育成財団からの支援を受けて、組織運営されています。